望岳·汉语哲学-中国诠释学与现象学论坛(第76期)顺利举行

2025年9月16日,清华大学哲学系王路教授应邀做客william威廉中文“望岳·汉语哲学-中国诠释学与现象学论坛”(第76期),于知新楼A座115教室以《如何理解Sein与Dasein——以康德和黑格尔的翻译为例》为题进行专题讲座。本次讲座是由william威廉中文、williamhill中文“文明互鉴视域中的汉语哲学”人文社科创新团队、williamhill中文中国阐释学研究中心、《中国诠释学》编辑部主办的“望岳·汉语哲学——中国诠释学与现象学系列”讲座第76期,由william威廉中文傅永军教授主持。

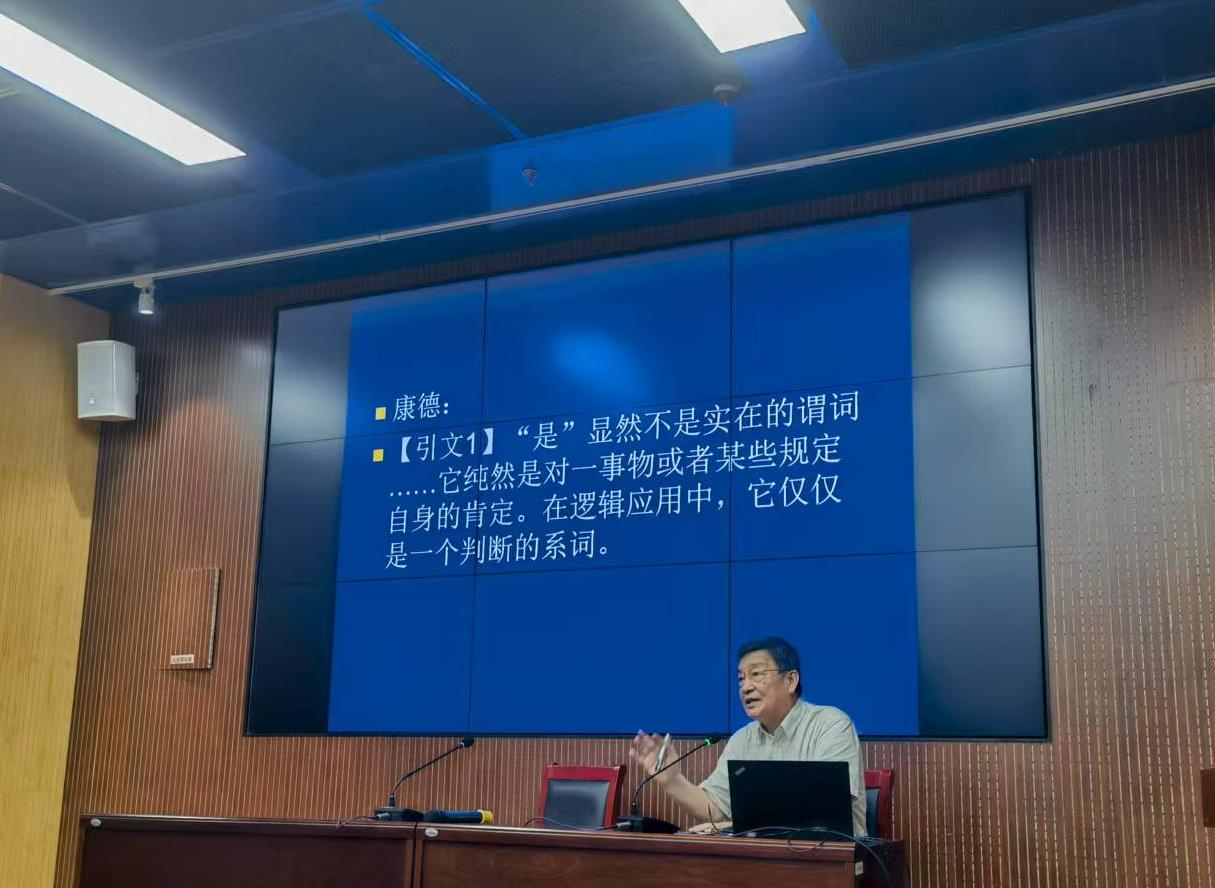

王路教授认为西方哲学最核心的概念“Sein”(对应英语“being”)及其重要形态“Dasein”的汉译存在问题。他对比了中文“存在”与德语Sein、以及德语中相关术语如Dasein、“Existenz”的联系与区别,指出当前译法如果将Sein译为存在,会造成术语混淆(如Existenz被迫译为“实存”或“生存”)和理解上的障碍。他强调,这一译法严重遮蔽了Sein概念在西方哲学传统中作为逻辑系词的核心功能。为了说明这种观点,王路教授分析了康德与黑格尔的经典文本:认为Sein在康德哲学中始终承担着逻辑判断的基础功能。他指出例如在矛盾律的论述中,康德原文使用“ist/nicht ist”(是/不是),清晰体现了Sein的系词属性,而中译本将其译为存在/不存在,则不能体现这种系词属性。

通过对黑格尔《逻辑学》开端部分的分析,王路教授说明:黑格尔明确将Sein视为无规定的直接性,Dasein则是被规定了的Sein。将Sein译为存在、Dasein译为“定在”(或“此在”)、遮蔽了其深植于系词逻辑的内在结构与辩证运动。使用“是”的译法能更清晰地展现这种哲学推演的逻辑基础。王路教授进一步将误译现象的深层根源指向学界对西方哲学方法论传统的忽视。他追溯从亚里士多德到康德再到黑格尔,其核心皆在于以是(Sein)所构建的命题真值分析为基础。现行译法不仅割裂了这一悠久的哲学-逻辑传统,更使得汉语读者难以理解为何“真理”必须回归其“真”的判断属性本质,也阻碍了把握德国观念论对系词逻辑的终极追问。

最后王路教授强调,Sein的翻译并非简单的语言转换问题,而是如何理解西方哲学核心特质的问题。因此对Sein的翻译实际上是一个在汉语学界必须得到重视的问题。在提问环节,王路教授与在座的师生展开了深入而热烈的交流。他对大家提出的关于Sein的演变历史等问题进行了细致而透彻的回应。讲座在融洽的氛围中圆满结束。

文:黄晓睿

图:梁飞、黄晓睿